50 ans du gÃĐnocide cambodgien

ÂŦLibÃĐrationÂŧ et les Khmers rouges : du soutien, au dÃĐni puis au mea-culpa

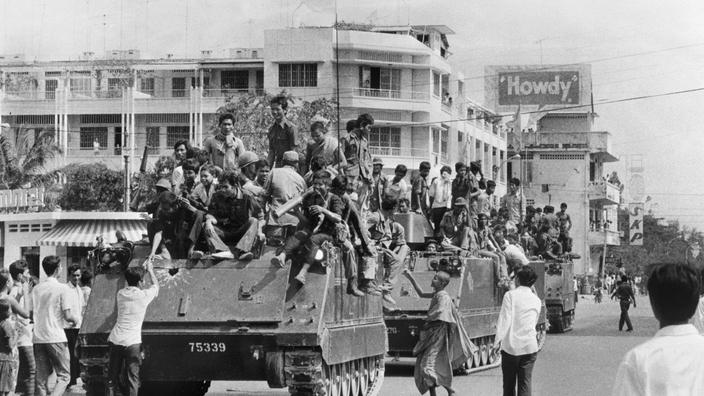

Câest la une qui fait mal. Le jour oÃđ les Khmers rouges fondent sur la capitale Phnom Penh, le 17 avril 1975, LibÃĐration titre : ÂŦ

Le drapeau de la rÃĐsistance flotte sur Phnom Penh.Âŧ

Celle du lendemain est pire : ÂŦ

Sept jours de fÊte pour une libÃĐration.Âŧ En plus de la guerre au Vietnam qui fait rage, le journal consacre beaucoup dâespace à la ÂŦvictoire des forces rÃĐvolutionnairesÂŧ au Cambodge. Il annonce la ÂŦfin de la famine et de la corruptionÂŧ, raconte ÂŦlâaccueil enthousiaste fait aux forces de libÃĐration par la populationÂŧ.

LibÃĐration savoure le moment.

Bien sÃŧr, avec les lunettes de 2025 et à lâheure de lâinfo multisupports en temps rÃĐel, il est aisÃĐ de condamner ces titres, ce ton et ces infos.

Il faut se rappeler cependant que, mÊme si des ÃĐlÃĐments inquiÃĐtants avaient filtrÃĐ sur la maniÃĻre dont se comportaient les Khmers rouges dans les zones ÂŦlibÃĐrÃĐesÂŧ depuis 1970, rien â ou si peu â nâÃĐtait connu sur lâutopie meurtriÃĻre des hommes de Pol Pot.

Le 17 avril 1975, le grand massacre nâavait pas commencÃĐ. CâÃĐtait une question dâheures.

ÂŦ

StupiditÃĐ suffisanteÂŧ

Mais LibÃĐration â comme une grande partie de la presse de lâÃĐpoque â sâest trompÃĐ, entÊtÃĐ, aveuglÃĐ bien au-delà dâavril 1975.

A lâÃĐpoque, le journal nâa pas de correspondant au Cambodge. Patrick Ruel, qui signera Patrick Sabatier, ÃĐcrit depuis Paris. FondÃĐ deux ans plus tÃīt par les maoÃŊstes de la Gauche prolÃĐtarienne,

LibÃĐration est alors un quotidien militant.

Dans la France pompidolienne et lâEurope divisÃĐe de lâaprÃĻs-1968, il combat la ÂŦrÃĐactionÂŧ, dÃĐfend lâanti-impÃĐrialisme et lâantifascisme, soutient les mouvements de libÃĐration et les luttes sociales.

Dans le cas du Cambodge, lâaffaire se complique fin 1975, dÃĐbut 1976. Les premiers tÃĐmoignages de rescapÃĐs de la terreur khmÃĻre rouge parviennent en Occident. Le pÃĻre François Ponchaud, dans des articles du Monde, puis bientÃīt dans son livre coup de poing, Cambodge, annÃĐe zÃĐro, lance lâalarme sur le ÂŦtravail forcÃĐ, les massacres, les dÃĐportationsÂŧ de masse dont il a connaissance. Lui parle khmer.

Dans la presse de gauche et des milieux intellectuels, ces informations sont niÃĐes et mÃĐprisÃĐes. MalgrÃĐ les ÃĐvidences et les tÃĐmoignages en nombre, LibÃĐration parle de ÂŦcalomniesÂŧ, ÃĐvoque en avril 1976 le ÂŦcaractÃĻre par trop grand guignolesque de certains rÃĐcits de rÃĐfugiÃĐsÂŧ. Met en doute lâampleur des bilans dÃĐjà colossaux. Parle ÂŦdâintoxÂŧ et ÂŦdÃĐsinformationÂŧ. Et ouvre ses colonnes à des propos rÃĐvisionnistes.

Il faut attendre le 7 mars 1977 pour que le journal entame un chemin vers la reconnaissance des massacres. Patrick Ruel sâamende sur les exactions des hommes de Pol Pot, salue le travail de Ponchaud. Mais la rÃĐelle rupture date du 13 fÃĐvrier 1985. A lâoccasion de la sortie en salle de la DÃĐchirure de Roland JoffÃĐ, Patrick Sabatier signe un commentaire pour faire part de sa propre dÃĐchirure.

ÂŦA trop avoir vouluÂŧ avoir raison ÂŦde cette guerre, on sâest laissÃĐ aveugler, on nâa rien vu, rien compris ou presqueÂŧ, ÃĐcrit le journaliste. Il fustige sa propre ÂŦstupiditÃĐ suffisanteÂŧ en parcourant ses ÃĐcrits de 1975, revient sur un ÂŦaveuglement qui a ses raisons, mais nâa pas dâexcusesÂŧ. Et abandonne ses certitudes idÃĐologiques.

https://www.liberation.fr/international ... V7IMV3FMQ/